ページの最後へ »

ページの最後へ »虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ、息切れ

脾陽虚証の慢性消化器病

児童の虚弱体質、病後の衰弱、夜尿症、夜泣症、軽度の慢性腹膜炎、盗汗(ねあせ)、慢性中耳炎、痔、カリエス、アレルギー性鼻炎、皮膚潰瘍、慢性中耳炎。

●妊婦または妊娠の可能性のある人は、使用できない場合があります。

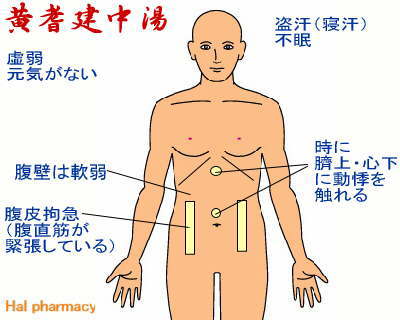

●易疲労、虚弱、元気がない

●腹部軟弱

●下痢(泄瀉)、腹痛の傾向

(source)

西暦250年 三国時代 『金匱要略』 校訂 東漢・張機(仲景)著。原著は《傷寒雑病論》という。北宋の王叔和は《金匿玉函要略方》全3巻を記録し伝えた。その伝本を林億らは《金匿要略方論》と改名した。全25巻、方剤262方、内科雑病、婦人科、救急、飲食禁忌などについて述べられている。漢代以前の豊富な臨床経験を総結し、弁証論治および方薬配伍の一般原則を記している。→処方使用期間:1757年間

ウチダ 黄耆建中湯 煎じ薬の通販画面へ »

ウチダ 黄耆建中湯 煎じ薬の通販画面へ » ウチダ和漢薬 »

≪医薬品≫

漢方製剤No:98

ウチダ和漢薬 »

≪医薬品≫

漢方製剤No:98 煎じ薬は煎じの作業がありますがその薬効は、エキス剤よりも優れています。

煎じ薬は煎じの作業がありますがその薬効は、エキス剤よりも優れています。

| 商品番号 | 規格 | 税込価格 | 数量 | カゴに入れる↓ |

|---|---|---|---|---|

| k0963 | 30日分 | 16,178円(税込) |

ツムラ 黄耆建中湯 エキス顆粒(医療用)の通販画面へ »

ツムラ 黄耆建中湯 エキス顆粒(医療用)の通販画面へ » ツムラ »

≪医薬品≫

漢方製剤No:98

ツムラ »

≪医薬品≫

漢方製剤No:98| 商品番号 | 規格 | 税込価格 | 数量 | カゴに入れる↓ |

|---|---|---|---|---|

| k0708 | 84包(2週間分) | 3,275円(税込) | ||

| k0836 | 189包(31.5日分) | 7,705円(税込) |

●一日分生薬乾燥エキス量…14.75 g ●一日分価格(税込)…224円

東洋 黄耆建中湯 エキス細粒の通販画面へ »

東洋 黄耆建中湯 エキス細粒の通販画面へ »| 商品番号 | 規格 | 税込価格 | 数量 | カゴに入れる↓ |

|---|---|---|---|---|

| k1700 | 2.0g×252包(84日分) | 22,781円(税込) |

![]() 【カゴに入れる↓】ボタンをクリックするとあなたの買物カゴに商品が1個入ります。

【カゴに入れる↓】ボタンをクリックするとあなたの買物カゴに商品が1個入ります。

複数個お買い上げの場合は数量を入力して、【カゴに入れる↓】ボタンをクリックして下さい。

別の商品の【カゴに入れる↓】ボタンをクリックするとあなたの買物カゴに別の商品が追加されます。

![]() このご注文からSSL(セキュリティ機能)を使用しますので、あなたの情報は安全に守られます。

このご注文からSSL(セキュリティ機能)を使用しますので、あなたの情報は安全に守られます。

![]() の使用ができるようになりました。

の使用ができるようになりました。

電話注文 » 電話注文 » |

FAX注文 » FAX注文 » |

メール注文 » メール注文 » |

直接来店 » 直接来店 » |

証(症状・体質)判定を望む方 は

は

証の判定メニュー画面へ »

証の判定メニュー画面へ »

※この判定のために、AI(人工知能)のエキスパート・システムを構築しました。

次の症状のいくつかある方は、本方剤が良く効く可能性が大きいです。

…温法:温裏・散寒・回陽・通絡などの効能により、寒邪を除き陽気を回復し経絡を通じて、裏寒を解消する治法です。

【中薬大分類】温裏(補陽)剤…体内を温める方剤です。即ち、裏寒を改善する方剤です。

【中薬中分類】温中散寒剤…中焦の冷え(裏寒)に用いる方剤です。中焦脾胃の陽気が虚衰して、運化と昇陽が不足し、腹痛・腹満・食欲不振・口渇がない・下痢・悪心・嘔吐・舌苔が白滑・脈が沈細または沈遅の症候がみられます。

裏寒虚(りかんきょ)

![]()

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、虚証(虚弱)の方に適応します。

…証(体質・症状)が、裏証(慢性症状)、寒証(冷え)、虚証(虚弱)の方に適応します。

【気血津・臓腑証】

肝気虚(かんききょ)…肝気の疏泄不足・昇発不足は主として情緒面にあらわれ、気力がない・やる気が出ない・ため息・憂うつ・情緒不安定などがみられます。

また、消化器系への影響として食欲不振・腹が脹る・食べると腹満が強くなる・噯気(げっぷ)・排便がスムーズでないなどの症候が生じ、肝の蔵血への影響として手足のふるえ・視力障害・しびれなども伴います。経絡上は肝経の走行に一致した症状もみられ、胸脇部から側腹・下腹に及ぶ膨満苦悶感が生じることも多いです。こうした症候は、一見すると肝気欝結に類似していますが、「疏泄の停滞」ではなく「疏泄の不足」によって生じているので、肝気を補うことが必要となります。

疏肝理気を主体にすると、肝気がさらに疲弊して症候を強める結果になります。また、肝は腎と同様に、肝血・肝陰の滋潤によって肝気・肝陽が機能するので、肝気を補う場合には肝血・肝陰を滋潤する必要があり、肝血・肝陰を滋潤することにより肝気を正常化させることを「柔肝」といいます。以上から、肝気虚に対しては「肝気を補って疏泄・昇発を強め、肝血・肝陰を滋潤して柔肝し、疏肝理気の薬物を少量加えて肝の疏泄を補助する」ことが必要になります。

【証(病機)】肝気虚(かんききょ)

補気固表・緩急止痛・温中補虚

・補気(ほき)…気を補う=益気のことです。

・止痛(しつう)…痛みを止めることです。

・温中(おんちゅう)…中焦=脾胃を温めることです。

・補虚瀉実(ほきょしゃじつ)…足りないもの、虚を補って、いらないもの、実を出すという治療原則のことです。

・肝気(かんき)…肝は西洋医学で言う肝臓も含め自律神経、ホルモン系の調整機能、血の貯蔵、精神機能などを有し、これらの機能を総称して肝気といいます。肝機能のことで、全身へ気を良く巡らせる働きをします。

本方剤の適応する使用目標は次のとおりです。

●虚弱体質、あるいは体力が衰えて疲れやすい。

●自然発汗、寝汗をかく。

●汗で肌着が黄ばむ(黄汗)。

●腹痛が絶えない。

●動悸・息切れがする。

●皮膚が乾燥しやすい。

●不眠、あるいは貧血気味である。

●背中がつっぱる、体がだるい・重いなど脱力感がある。

(case study)

(case study)

【黄耆建中湯の症例・治例】…次の症例に近い病症の方は、本方剤をお奨めします。

|

出産後1ヵ月で乳腺炎になってしまったWさん(32歳)は、抗生物質を服用していましたが、治りきらなかったため、漢方クリニックを受診することにしました。

出産後1ヵ月で乳腺炎になってしまったWさん(32歳)は、抗生物質を服用していましたが、治りきらなかったため、漢方クリニックを受診することにしました。Wさんは虚弱で疲れやすく、食欲不振や寝汗があることから、黄耆建中湯が処方されました。 服用を始めて1週間ほどで、食欲が増してきて、寝汗が止まり、疲れにくくなりました。そこで、薬を托裏消毒散の煎じ薬に変えて服用を続けたところ、炎症は徐々に軽減し、2週間ほどで治まったということです。 ・現代病名:乳腺炎 |

|

|

漢方を扱う皮膚科の医師は、1度の深達性のやけどと診断。Mさんは、皮膚移植を勧められましたが、手術はしたくなかったので黄耆建中湯と伯州散を医師から処方してもらい、経過をみることにしたのです。また、毎日アクリノール水での薬浴を行うとともに、欝金と田七、甘草を加えた紫雲膏を塗布するようにとも指示されました。治療を続けて1週間ほどたつと、上皮が上がってきて、外見的にはI度程度にまで回復しました。 そこで、黄耆建中湯だけにしたところ、4週間後にはほとんどあとも残らないぐらいに治ったので、服用を中止したのです。数年たった現在では、どちらの足にやけどをしたのか自分でも分からなくなるほど、やけどのあとは残っていません。 ・現代病名:II度深達性やけど |

|

|

そして、M子さんはある夏からすごい汗をかくようになり、それが秋になっても収まらず、周囲から「遅い更年期障害では」といわれていたそうです。 冷えのぼせが強く、体格的には少々太めのM子さんには、体の冷えに注意する旨の指導とともに、黄耆建中湯が処方されました。そこで、医師の指導を守って生活に気を付けながら漢方薬を飲んだところ、2週間で汗はかかなくなりました。 さらにM子さんは、嬉しいことに疲れもたまらなくなったといいます。 これは、気・血・水のバランスが取れてきた証拠でしょう。結局1年ほど飲み続けて、M子さんは見違えるほど元気になりました。 ・現代病名:多汗症 |

|

|

45歳、主婦。

45歳、主婦。【現病歴】湿疹は前胸部からあごの下、両肩にかけて、ぼつぼつと小丘疹ができていてかゆい。約6年前からのもので、皮膚科ではにきびの一種といわれているという。これはあきらめかけており、かゆみの強い時は軟膏をすりこんでいる。 それよりも1か月前から蕁麻疹ができてきた。夜になるととくに大腿後面の皮膚が地図状に腫れてくる。抗ヒスタミン剤を飲むとおさまる。ほかに最近月経が不順で肩がこり、のぼせやすく、動悸、発汗があり、産婦人科でホルモンのアンバランスといわれた。胃が悪く、食後みぞおちと右肩背部とが痛む。食後歩くと腹が痛む。大便1日3行、軟便で下痢しやすい。朝は起きられないし、昼間も眠し㌔非常に疲れやすく、時々貧血を起こす。なにしろ汗をかきやすい。足が冷える。 【現症】身長152cm、体重41㎏。顔色悪く、脈棚帖は乾燥して難なく、しみるという。夜間排尿はない。右下腹腸骨上窩に軽度の圧痛があるほか、腹診では著変はない。 【経過】柴胡桂枝湯加菌陳4.0を投与。 ところが2月の再診時に、蕁麻疹がひどくなったので抗ヒスタミン剤を毎晩飲んでいるという。これは薬方の副作用ではなく、要するに効いていないのである。ただ月経があったといい、これ以後毎月規則正しくきている。それ以外の症状は変化がない。 そこで考えた。腹状はそれほど虚していないようであるが、ひどく疲れるというから、明らかに虚労であり、まずこれから治してみようと、黄耆建中湯を与える。 3月、なお下腹満痛、下痢、舌の乾きを訴える。血圧98-52。そこで前方に人参湯を合方する。 4月下旬、大変具合がよい。蕁麻疹が出なくなったほか、湿疹も消失。「湿疹は長年かかると皮膚科でいわれていたのに、すっかりよくなってうれしい」と本人はいう。下腹痛、食後腹痛もだいぶよいが、まだ汗をかきやすい。前方続服中。 ・現代病名:蕁麻疹と湿疹 |

|

組成成分 |

主要部分は防已・黄耆・白朮で、これに緩和薬であり補性薬である甘草と生姜・大棗の組を加えた方剤です。

防已・白朮はともに湿を除く薬物、黄耆も皮膚表面の湿を除く薬物ですが、黄耆は一種の強壮薬で、多汗・盗汗(寝汗)を治すには欠かせない薬物とされています。

汗かきは結果的に燥証となることが多いですが、この場合は湿証、すなわち水太りで尿量が少なく・関節にも水がたまりやすい体質で、皮膚はしまりがなく、その結果として汗がにじみ出る。という場合に適した方剤と見ることができます。黄耆をはじめ、大半が補性薬からできており、かつ全体的に見て、やや温性で色白の水太りで疲れやすいタイプ向きと言えます。

余分な湿を除く結果として、水太りの方の体重減少にも役立ちます。また防已には鎮痛作用もあるので、関節に水がたまるのを防ぐだけでなく、痛みをとる効果も期待されます。

※神農:三皇五帝のひとりです。中国古代の伝説上の人といわれます。365種類の生薬について解説した『神農本草経』があり、薬性により上薬、中薬、下薬に分類されています。日本では、東京・お茶の水の湯島聖堂に祭られている神農像があり、毎年11月23日(勤労感謝の日)に祭祀が行われます。

|

|

|

|

●目安は小建中湯の証より虚弱な方

●目安は小建中湯の証より虚弱な方

一口に、虚弱体質あるいは体力が衰えているといっても、黄蓍建中湯を用いるためには、「小建中湯」の証を多少でも知っておいた方が目安になります。

小建中湯に当てはまる証の人は、気力も体力もあまりない虚弱体質で栄養も血色もよくない人であり、疲れやすい、寝汗をかく、手足がほてる、動悸がするなど黄蓍建中湯の証とほぼ同じです。生薬は、芍薬、桂枝、生姜、大棗、甘草、膠飴の6種で構成されており、腹痛を和らげ、胃腸の調子をよくするとともに、体力を付け、体を丈夫にする働きがあるのです。ここに、保養剤の長(おさ)といわれる黄蓍を加えた処方が、その名が表すとおりの黄蓍建中湯となります。

つまり、同じように気力・体力が弱く、疲れやすい状態であっても、小建中湯の証に比べて、より一層の栄養不足で気力がさらに弱く、黄蓍を必要とする人に最適なのが黄蓍建中湯ということです。日ごろからの生活パターンや体力のあり方、気力の持続力などを、よく自己分析してみるとよいでしょう。

●主治:脾肺虚寒・脾虚肝乗

●効能:温中補気・柔肝緩急